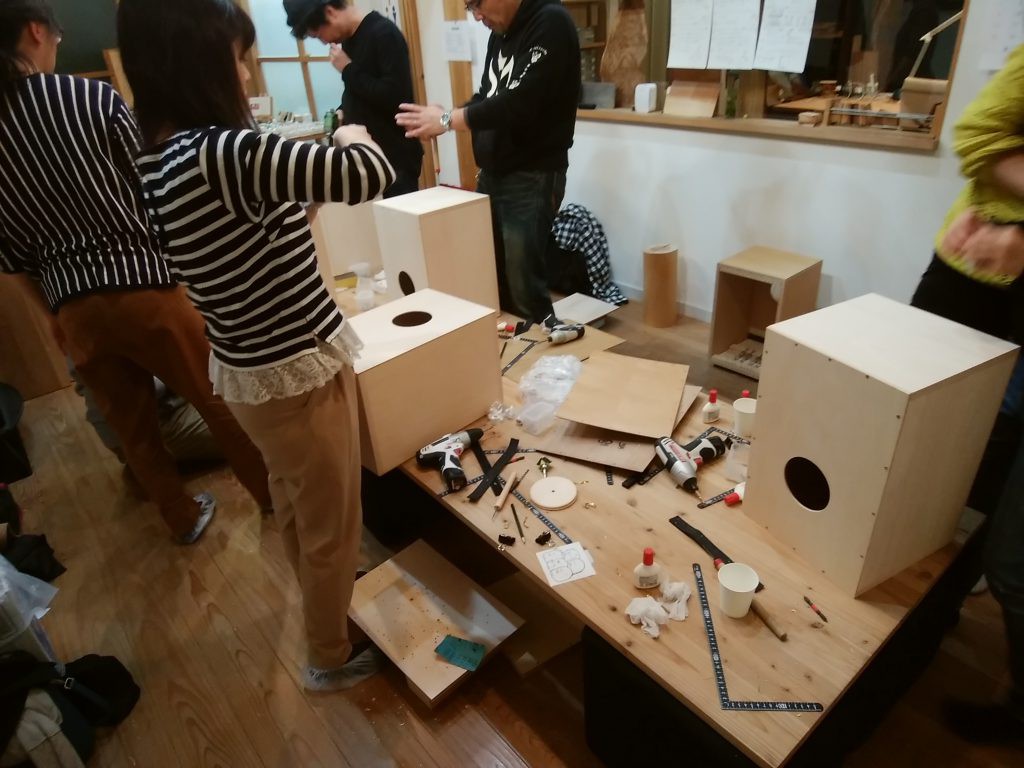

12/2 第13回目となるカホン作りワークショップを開催しました!

当日の様子が分かる写真を紹介させていただきます。

最後に集合写真を撮らせていただきました!

次回の開催時期

次回は、来年の3月か4月ごろに開催予定です。

告知は、おおよそ開催の一か月前ぐらいに行っているのですが、ありがたいことに「告知前に連絡希望」の方が思いのほか多く、告知時点では空席が1、2件しかない事が多くなってきました。

一般告知前にほぼ、満席になってしまうのです。

「ちょっと興味があるな~」なんて思って頂けた方にはよろしければ、

↓こちらのページから事前連絡の連絡希望を入れていただけると助かります。↓

宜しくお願いいたします!

以前にワークショップに参加させていただいた よう と申します。 質問です、ワークショップでは打面を固定する際にボディ側には鬼目ナットを使用し、打面はプラスねじではなく六角ねじを使用する事は出来ますか。 ネジ穴の劣化を避け、打面の交換を容易にするためなのですが。いかがでしょう

ようさん、お久しぶりです!

鬼目ナットを使用した打面の固定の件ですね。

実は、第一回目のカホン作りワークショップは、「鬼目ナット+低頭ボルト」だったのですよ。

しかしながら、第二回目からはコレを廃止させていただいたのです。

その理由は以下の3つです。

●作業時間が圧倒的に増える

1つ目は作業時間の増加です。

第一回目は何も分からなかったため時間を読むことが出来ず、最初に完成された方が19時を超えてしまいました。

鬼目ナットの加工は、打面に穴を開け、その穴に合わせて取り付け場所のセンターにマーキング、キリで下穴を開けて太めのドリルで穴開け、鬼目ナット取り付け、打面をビスで固定。という工程を踏まねばならず、ただビスを取り付けるのに対してかなりの作業時間がかかってしまいました。

圧倒的な作業時間の増大が1つ目の理由です。

●失敗される方が非常に多かった

2つ目は失敗される方が非常に多かった事です。

打面に穴を開け、その穴に合わせて取り付け場所のセンターにマーキング、キリで下穴を開けて太めのドリルで穴開けの加工をする際に、このドリルの加工が真っすぐ開けられない方が非常に多く、(というか手工具では無理に近い)治具を用意しても微妙に曲がるんですよね。

すると、それに付随して鬼目ナット取り付け時後、打面をビスで固定する際に打面穴とナットの穴位置のズレが発生する方がかなり多かったんです。

あとは、鬼目ナットの打ち込みが不完全で打面を叩く際に金属に当たる「イヤな鈍い音」が出てしまい、打面を一度外して打ち直しという方も数名おられました。

失敗される方が非常に多かったのが2つ目の理由です。

●使っている材料がシナ共芯だから

3つ目は、使っている材料が「シナ共芯合板」だから、そこまで鬼目ナットの必要性を感じないと思ったからです。

使用しているシナ共芯合板は15㎜でありながら9PLY(9枚の単板を重ねているもの)という非常に密度のある材料です。

ゆえに、他素材と比べてビスの効きが良く、数回打面交換したぐらいではネジ穴はグズグズになりません。

もし、これがMDFやラワン芯の合板、針葉樹合板などを使っていたとしたら鬼目ナットは必要かと思います。なぜならPLY数が少ない為に、打面交換を繰り返すうちにねじ穴がガバガバになってしまうからですね。

ちなみに、色々試した中で一番打面交換に適していないのはMDFです。打面交換2回目には早くもネジ穴部がグズグズになってしまい、保持力がかなり怪しい感じになりました。

3つ目は「シナ共芯合板」をつかっているからという理由になります。

以上3点から鬼目ナットを廃止させていただいた経緯があるんです。

ちなみに第一回目はスナッピータイプは蝶ネジを使ったスナッピーの角度可変式だったりしました。これも作業時間を延ばした原因ではあるのですが、とにかく鬼目ナットの作業にみなさま時間をかけておられました。

あいはらの木ではレンタルカホンも取り扱いがあるのですが、そちらは打面交換を色々試していただきたいのであえて全て鬼目ナット仕様になっています。

一応、今後もワークショップ上では上記の理由から今まで通りビスの仕様にしようと考えております。

ただ、ビス穴が開いた状態の方が鬼目ナットを入れる加工はしやすい(ナット取り付け位置のセンターが出るため)ので、ワークショップ後にカスタムしていただくのにやりやすいようにはなっているはずです。

私も、レンタルカホンは一度作った後にビス穴を基準に鬼目ナットの加工をしました。

もちろん、オススメの鬼目ナットやネジの径、長さ、加工方法などは紹介させていただければと思います。

長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

土橋

(結構ある質問の1つなので、後で記事に出来ればとも考えています!)